こんな悩みと疑問を解消します!

筆者は現在、京都大学生命科学研究科に通っている修士1年生の学生です。

もともと国公立薬学部を目指していたのですが学力が足らずに受験を断念。

その後、地元の国公立の教育学部に進学をしますが、小さい頃からの夢だった「理科マスター」の夢が諦めきれずに外部の大学院の受験を決意!

学費から国公立から選択肢はなく、どうせだったら高校生の時から密かな憧れだった京都大学に。

そして研究も【学部時代:地学『天文教育』】→【大学院:生物『遺伝学』】へと大きく一歩踏み出し、最終的に筆者は「分野外・専門外」からやる気一つだけで京都大学生命科学研究科に合格することができました!

大学院の受験期は、教育学部だったこともあり

自分「俺!京都大学に進学することにした!」

理系の友達「…え?なんで教育学部に来たのに修士行くの?」

という状態で、同じような進路を歩む友人は当然のようにおらず、ゼロから大学院選び、そして参考書選びまで行っていました。

「自分と同じ京都大学院生命科学研究科に進学することを検討している受験生」

「医学部編入試験用にエッセンシャルを使った勉強法が知りたい受験生」

「過去に細胞生物学の勉強をしたことがない大学生」

こんな悩みを抱えている人の助けになればいいな!と思い、受験期のスケジュールを中心に、エッセンシャルを使った勉強法や研究室訪問の記録を紹介したいと思います!

・生物系。特にエッセンシャル細胞生物学を用いて勉強する予定の学部生。

・具体的にどういうスケジュールで勉強を進めたのかを知りたい。

大学3回生10月~大学4回生8月までのスケジュール

まずはじめに、私の大学院合格までのスケジュールを紹介します。

大学3回生10月上旬ー大学院受験を決意する。

12月中旬ー1度目の研究室訪問

1月上旬ーエッセンシャル購入、スキャンピーでPDF化

2月上旬ーエッセンシャル1週目突入

3月下旬ーエッセンシャル1週目終了

大学4回生4月上旬ー京都大学生命科学研究科合同説明会に参加 ←本格的に勉強開始

中旬ーエッセンシャル穴埋め問題作成開始

5月下旬ー京都大学生命科学研究科過去問を解く ←あまりの難しさに絶望

6月上旬ー足りなかった知識をありとあらゆる方法で補う

7月上旬ー京都大学生命科学研究科過去問リベンジ

8月上旬ー受験本番

8月下旬ー合格発表

結論:生物未履修からでも京都大学大学院は合格はできる!そう考える2つの事実!

自分は大学3回生10月上旬に大学院受験を決意しました。

先に結論から話すと、どんな大学や研究室であっても、

分野外・専門外から外部の大学院に合格するのは意外と簡単です。

「いやいや!簡単って言っても大学院受験ってTOEICとか面接とか研究室独自の問題とかもあって、そんな誰でも合格できるものじゃないでしょ!」

たしかに、全く勉強せずに外部の、しかも分野外の大学院に合格することは、定員割れでもしていない限り無理だと思います。

ですが、皆さんが思っているほど難しいものでもないと私は思います。

なぜ簡単なのか、その理由を2つ紹介します。

簡単な理由1つ目「受験科目が少ないから」

普通、大学受験といえば国公立であれば

【センター試験7科目】+【二次試験3科目】=【合計10科目】

くらいが標準かと思います。

しかし、大学院受験はその種類にもよりますが理系の場合

①英語試験(TOEIC or TOEFL の事前スコア提出も可)

②共通科目

③研究室が独自に設定する科目

④面接

が全てです。

しかも②と③は範囲がほとんど同じであり、英語のスコアを事前に提出さえしておけば当日の試験は1科目だけということもザラにあります。

ちなみに僕が受けた生命科学研究科はまさにそのパターンで、当日の試験科目はエッセンシャル細胞生物学を対象とした生物学と研究室が独自に設定する問題(ほぼ対策の必要なし)の2つだけでした。

簡単な理由2つ目「倍率が低いから」

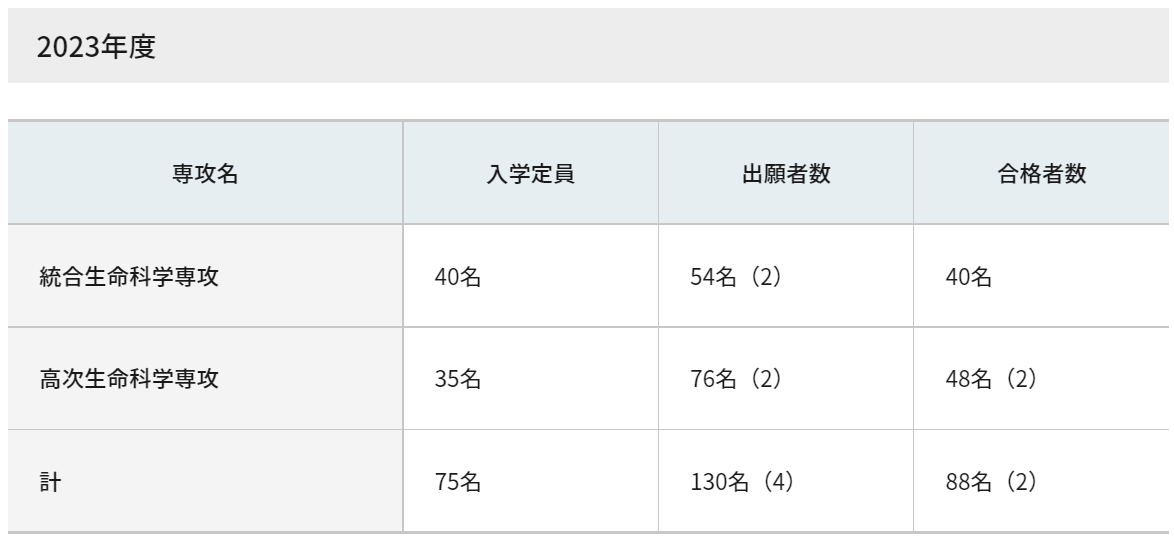

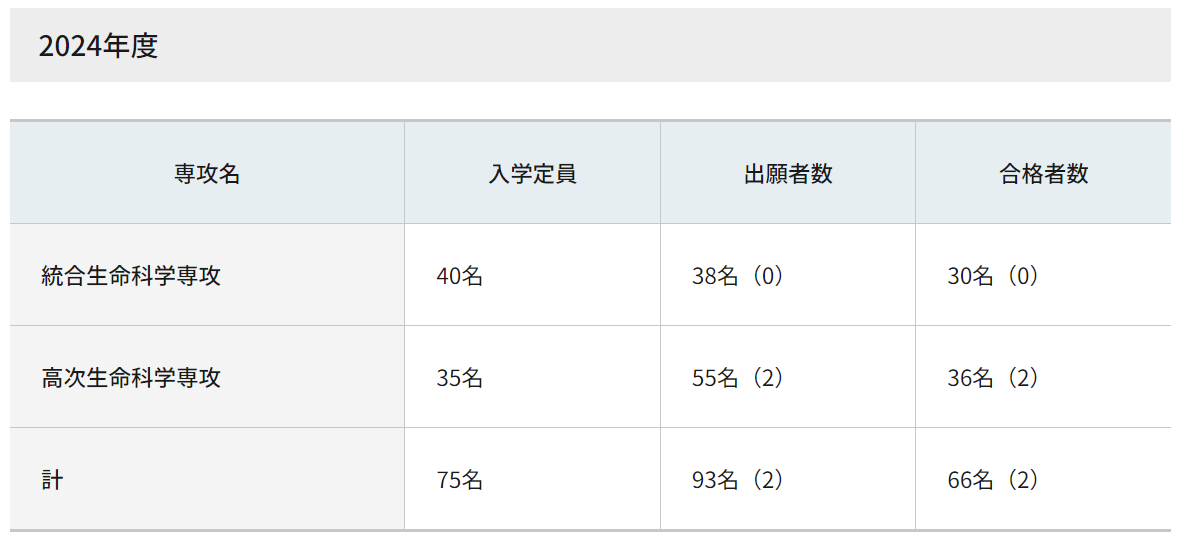

2023年度 京都大学生命科学研究科の実質倍率は1.47倍

2024年度 京都大学生命科学研究科の実質倍率は1.41倍

知っての通り、大学院の倍率はかなり低いです。

京都大学生命科学研究科の倍率は高い方なので、一般的な大学院であれば「定員割れ」していることもザラにあるかと思います。(大阪公立大学理学部の大学院も1倍程度でした)

高次生命科学研究科は合格率を見てわかる通り、それなりの確率で落ちます。

内部進学が統合と高次で合計18名おり、彼らは全員合格しています。

単純に統合9名・高次9名だとすると、高次の外部進学の合格者数は25名。

外部進学の出願者数は46名なので、高次の倍率は【46/25=1.84倍】となります。

自分も大学院に入学してから教授から

「僕は欲しかった子だったんだけど、大学側の足切り(一次試験【エッセンシャルの範囲+英語試験】で落とされちゃった子もいるんだよね」

と話を聞いたこともあります。

もし高次の研究室を目指している学生は、その点も留意しておいた方がいいでしょう。

2024/3/15 追記

「でも有名な大学だと倍率は高いし、かと言って無名な大学院だと就活する時に苦労しそう…」

そう考えている受験生も多いのではないでしょうか?

その心配は無用です。なぜなら

①すごく実績があるのに名が知れ渡っていない大学院が結構多い

→倍率が低いので受験時にはノーリスクで挑戦できる!

②大学院のネームバリューは就活にほとんど影響しない

→むしろ「主体的に自分が勉強したいことに挑戦して外部の大学院を受験した」というステータスが面接官には魅力的に映る!

関西圏では比較的有名なのですが、全国的にはそこまで有名じゃない理系大学院と言えば奈良先端科学技術大学院大学かと思います。

「そんな大学院大学聞いたことないぞ?」

と思ったそこのあなた。実は、ここかなりコスパがいいです。(田舎だがそんなことは気にしない)

勉強範囲も、Essential細胞生物学だけで大丈夫です。

TOEICも出せますし、噂によると650点でかなりいいほうらしいです。

他にも、きちんと調べれば沢山出てきます。ポイントは就職実績や共同研究の規模で調べること。名が知られていないばかりにかなーりの穴場がゴロゴロ転がっているので、そこに飛び込むことも出来ます。

研究室訪問で自分が最も大事にした、たった1つのポイントとその確認方法

大学三回生の12月中旬、大学院進学を決めた1か月半後に研究室訪問を行いました。

研究室訪問とは、大学院や大学進学後に入る研究室の享受や諸先輩と訪問し、事前に大学や研究室を見学すること。

(引用元 卒業論文の書き方完全ガイド)

簡単に言うと、事前に訪問し色々とお話を聞くわけです。

では僕はどうだったのかという話をします。

個人的に特に重要視したのは「教授が僕の好きなタイプかどうか」という点です。

なぜなら、大学院の研究室では基本的に教授との連携が不可欠になるからです。研究自体は学生1人でしますが、何か分からないことがあったり、質問があればたいていは教授に聞くことになります。

また就活の時期も重なると、教授がそれを寛容してくれるタイプなのか、それとも研究優先なタイプなのかも大事になってきます。

結局、普段からコミュニケーションを取ることで仲を深めることができればこれらの問題は解決することが出来ます。

確認する方法は簡単で、教授の研究室のHPを訪問し

・ゼミ生との写真はあるか ←ゼミ生と仲が良いのは居心地の良さと直結する

・OBがゼミに覗きに来ているか ←それだけ居心地が良いってことや

・「受験希望者へ」という専用ページの文章はどうか ←そもそも無い研究室もあります

を見れば大体分かります。

将来のゼミ生。研究室選びに迷っている学部生。の目線に立って、すごく優しい言葉で書いているHPも沢山あります。

でも残念ながら、ゼミ生との写真だけでは僕の好きなタイプかどうかは判断できませんでした。

僕はとにかく喋るのが好きな教授の研究室に行きたかった。

そんなものブログを見ても分かりません。

なので、とりあえず人が好さそうで、研究内容も興味があって、ブログの印象が良かった研究室に訪問することにしました。

ちなみにその研究室の「受験希望者へ」の欄には以下のような文章が書かれていました。(原文そのままではありません)

研究室とは、自分の将来が決まる大学院の生活を送る場所ですから、しっかりと見てから選ぶことが重要です。何処のラボでもHPで大体の研究内容はわかりますが、ぱっと読んで、良いことしか書いていないのがふつうです。私のところもそうかも知れません。沢山の研究室を見て、「卒業生の進路はどうなっているのか」「論文はここ数年以内にきちんと執筆されているか」「自分に合っているかどうか」「卒業生がどのようになっているか」「最近に論文がきちんと生産されているか」「科研費などの研究費があるか」をよく調べ比較した上で、研究室を選ぶことが大事です。受験希望者は個別でメール相談受付ていますので、下記のメールアドレスからお願いします。

「この研究室だったら教授の人も良さそうだし、話だけでもお試しで聞いてみようかな」

と思い立ち、ひとまずこの研究室に訪問させていただこうと考えました。

結局、この研究室は選ばなかったのですが、今から思い返すと1回目の研究室訪問先がここで良かったな~。と強くつよく感じます。

入学してから1年が立ちましたが、やっぱり研究室選びが全てだと思います

✕「研究室訪問をせずに合格できそうな研究室を選ぶ」

→まじでやめといた方がいいです。研究生活が肌に合わず研究室に通えなくなってしまったら、学費を溝に捨てることになります。

△「自分がしたい研究テーマで研究室を選ぶ」

→正直微妙です。入学当初は高い志でしたい研究テーマがあったとしても、入学してからそのテーマを本当に研究できるかどうかなんて分かりませんし、あなたが思っているほど面白い研究じゃないかもしれません(生物系の実験って基本地味ですよ)

◯「教授や研究室の雰囲気で選ぶ」

→やっぱりこれが一番です。研究室訪問をした際には以下のことに注意して見ましょう

2024/3/15 追記

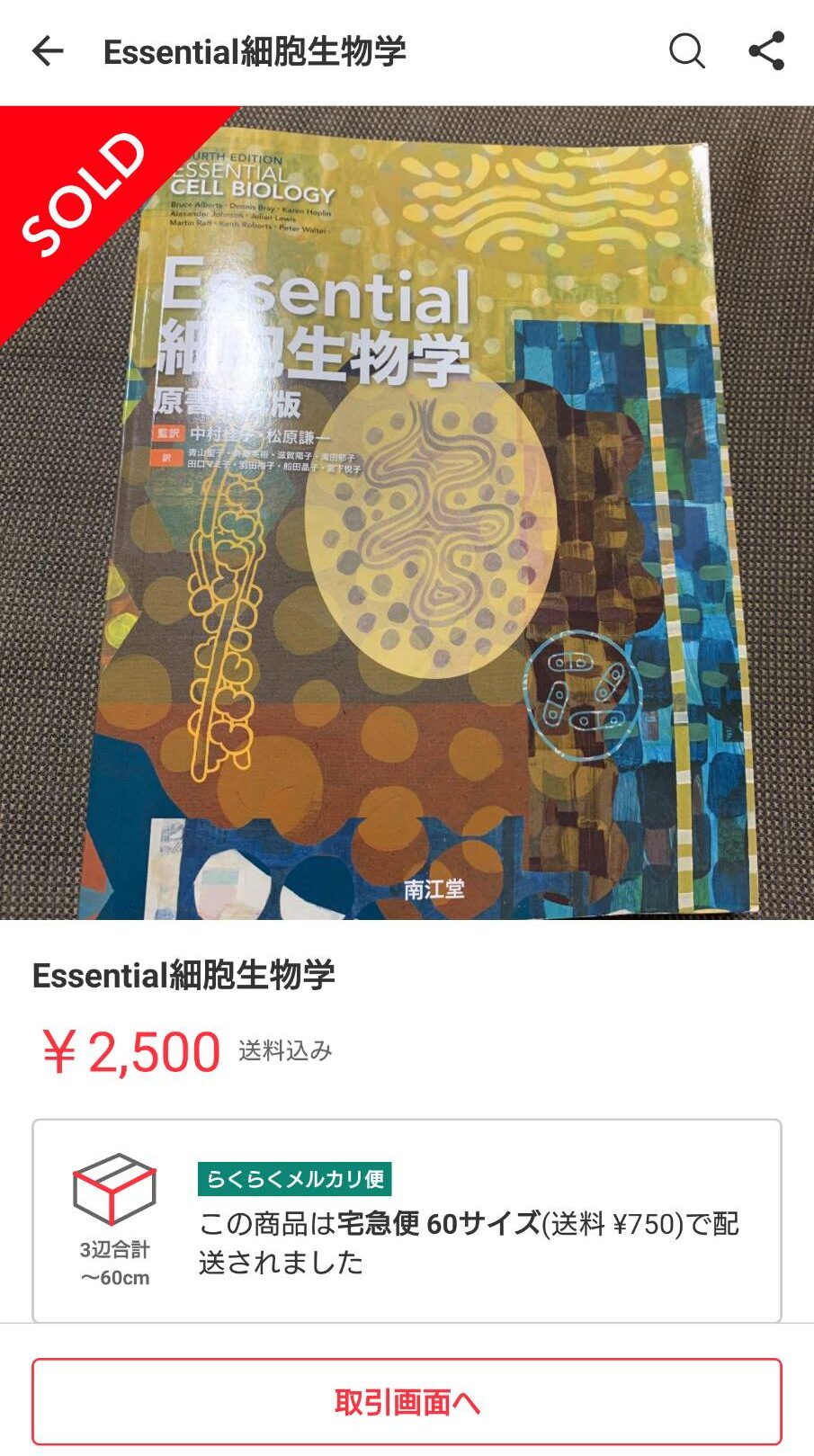

高い参考書に手を出せないあなたへ。安く買うにはメルカリを使うべし

前回の研究室訪問を経て、とりあえず自分は生物系の大学院に進学しようと思うようになりました。

そのためには参考書を買わなければいけない。もちろん生物系の参考書と言っても沢山種類があるのですが

大学生物=エッセンシャル細胞生物学

というくらい、一番無難なテキストが、このエッセンシャル細胞生物学です。

しかし参考書は値段が高い。

そこで僕がおすすめするのはフリマアプリのメルカリを活用することです。

なぜなら、定価で買うと8800円ほどするところがメルカリだと半額以下で取引されているから。

Amazon:新品¥8.800

メルカリ:中古¥2.200

もちろんこれ以外にも多くの参考書はメルカリで格安販売されています。後半でも説明しますが、正直エッセンシャルだけでは勉強が不安になり、他の参考書に手を出すこともあるかと思います。

ですから、高い参考書を買うときはこの方法をぜひ活用してみてください!

分厚い参考書を効率的に活用するために僕が実践した3つのこと

「大学院受験用に参考書を手に入れたのはいいけど、こんな分厚い本どこから手をつけたらいいか分からないよ」

そう思う方も大勢いるのではないでしょうか?

そんな方のために自分が実践した方法を3つ紹介したいと思います。

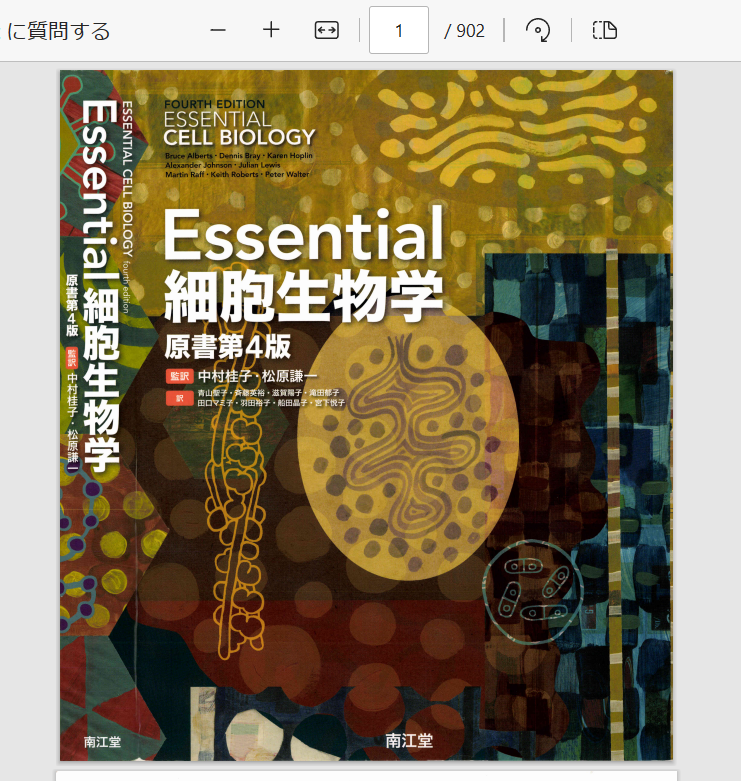

①分厚い参考書を楽々持ち運びするためのPDF化を業務委託する

無事に家に届いたエッセンシャル。でもこれがまたデカくてびっくりしました。

エッセンシャル細胞生物学は総ページ数が800ページほどあり、普段使いするときにこれを持ち運びするのは流石に骨が折れます。

そこで僕はスキャンピーというサイトでPDF化しました。

スキャンピーとは

1冊80円から本や書類のスキャン代行(電子化)サービス。

1.お手持ちの書籍を裁断&スキャン代行しPDF化(電子化)

2.Amazonなど、オンライン書店で購入される書籍を直接PDF化(電子化)

3.書類・名刺・ハガキのPDF化(電子化)

といった具合に書籍のデータ化サービスを提供してくれる会社です。

自分はこのサービスを利用して「約800ページのフルカラースキャン+OCR処理」に送料を合わせて1300円ほどでPDF化してもらいました。

予約注文から納品まで最短でも約10日はかかるかと思います。

自分は1つずつ調べながら行ったので、正月明けから20日ほどかかってしまい1月はエッセンシャル購入とPDF化で終了してしまいました。

全部で902ページのPDFだから動作がもっさりしているのが玉にキズ

個人的にはPDF化した方がページの複製も書き込みもコピペも自由自在だったので正解だったなと思っています。

具体的にPDF化したエッセンシャル細胞生物学をどのように活用したのかは、この章の後半に紹介したいと思います。

②これはやってはいけない!エッセンシャル細胞生物学のダメな使い方!

自分は2月に入ってから本格的にエッセンシャル細胞生物学に手をつけ始めました。

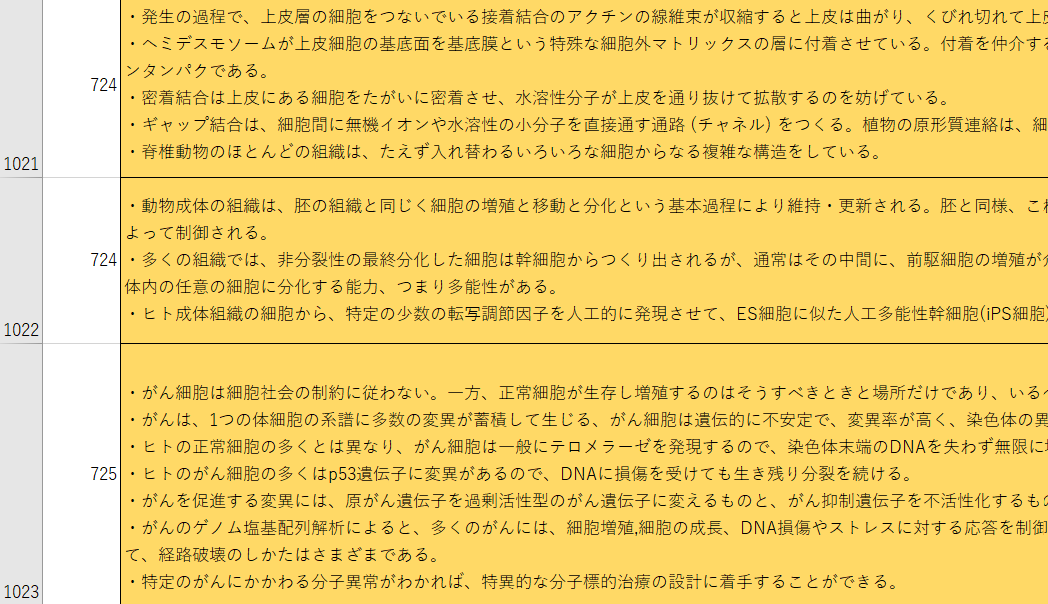

なるべく1周目に覚えようと考えていた僕は、読んだ内容をExcelにまとめながら読み進めることにしました。

ページ数 | 内容(ほぼコピペ) | 画像 | 感想 | 日付

結果的に時間はかかりましたが、この読み方を使って2月17日~3月28日まで、計40日かけて実質600ページほどあったエッセンシャルを読み終えることに成功しました。

ですが、この方法にはメリットもあるものの大きなデメリットがあったと感じました。

最後のまとめには「1023行 725ページ目」 と書いてありました。

メリット

◯ ぼーっと作業できるので、そこまで苦じゃない。

デメリット

◯ ぼーっと作業するがゆえの、結局そこまで頭に入っていない。

課題

ゲーム感覚で楽しく読み進めることができるし、単純作業が好きな人には向いていると思う。だが、効率の面でいうともっと工夫の余地はあったと思うし、なにより40日かけた割には・・・という感じの効果しかなかったので、文章のコピペまとめはあまり費用対効果は良くないと思われる。

以上の体験から、これだけはやってはいけないと思う勉強法の1つが「始まりから終わりまで記録を付けながら読む」ことだと僕は思います。

「でもとりあえず参考書ってそういう風にするしかなくない?」

そう思われる方もいるかと思います。

もちろん、頭から順番に読み進めることはとても重要ですし、とりあえず最初はそうすることがベストであることに異論はありません。

ただ、それに無駄に時間をかけることだけはしないでください。1周目で覚えようなんて思わずに最低2週間で読み切る。これだけ守ってください。

なぜなら、だらだらと時間をかけても結局なにも頭に入っていないからです。

もし似たような作業をどうしてもしたいのであれば

・文字数制限をつけてまとめる。

・重要キーワードとその意味を別シートにまとめる。

など何か作業を一通り終わったときに使い勝手の良いものが手元に残るような工夫をすることをオススメします。

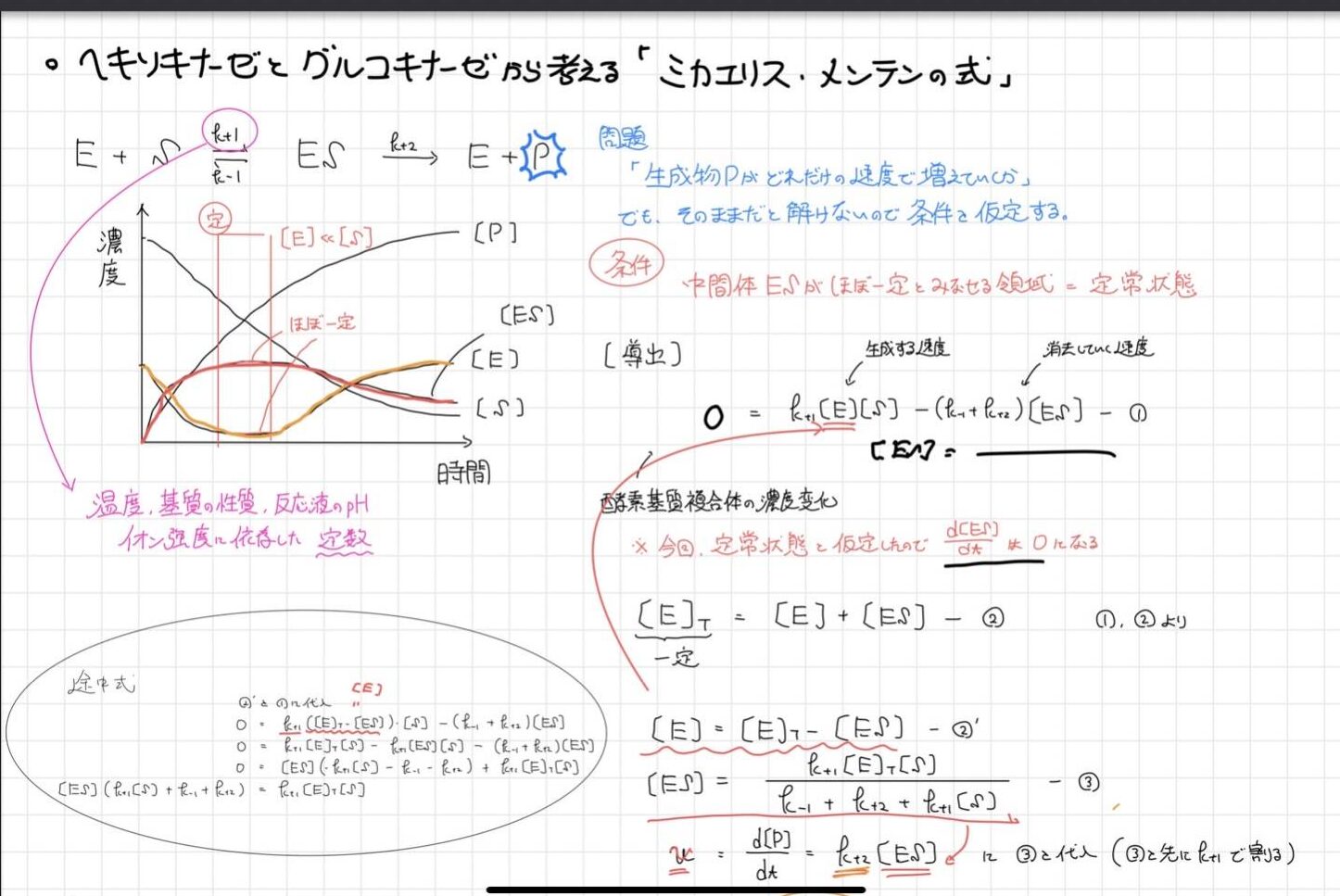

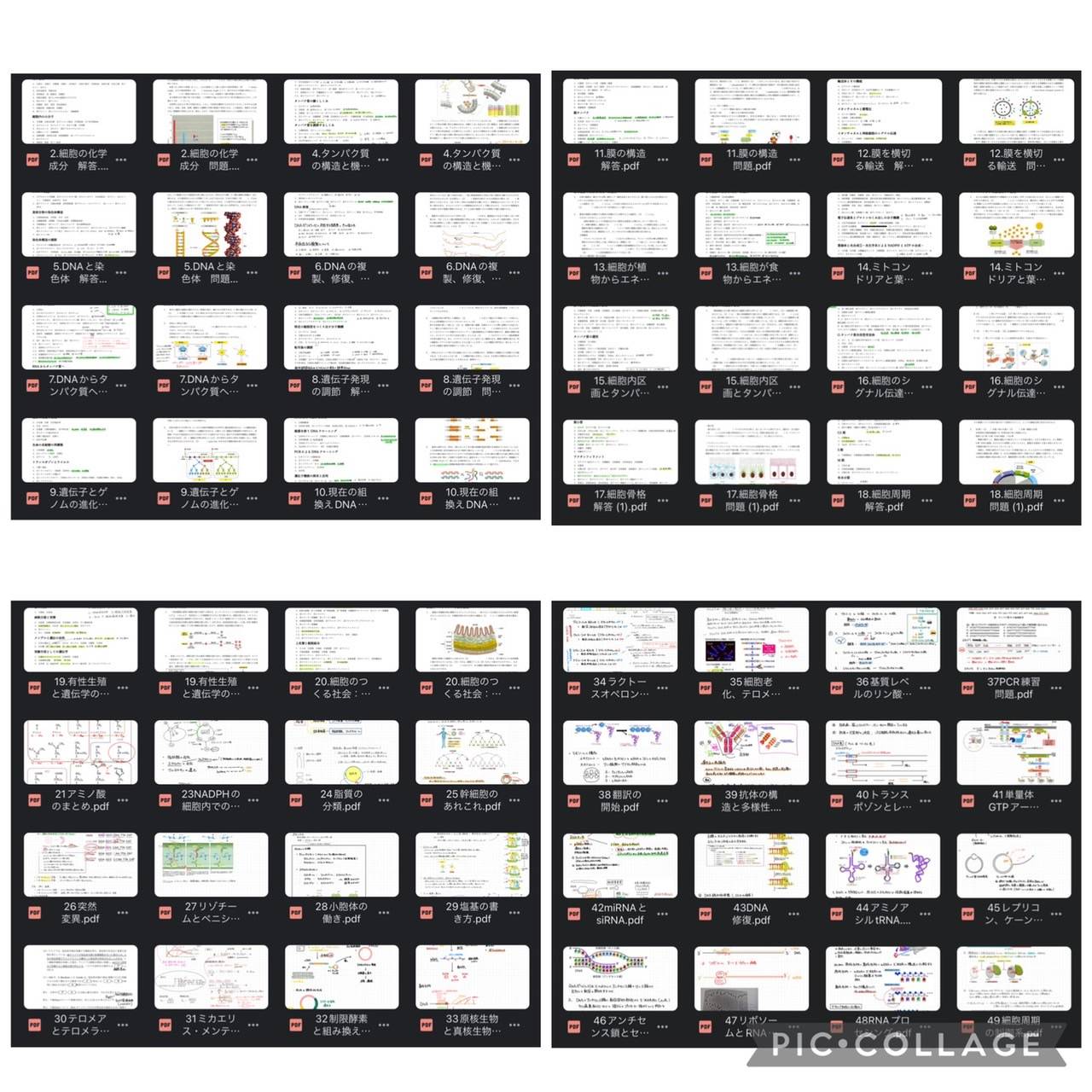

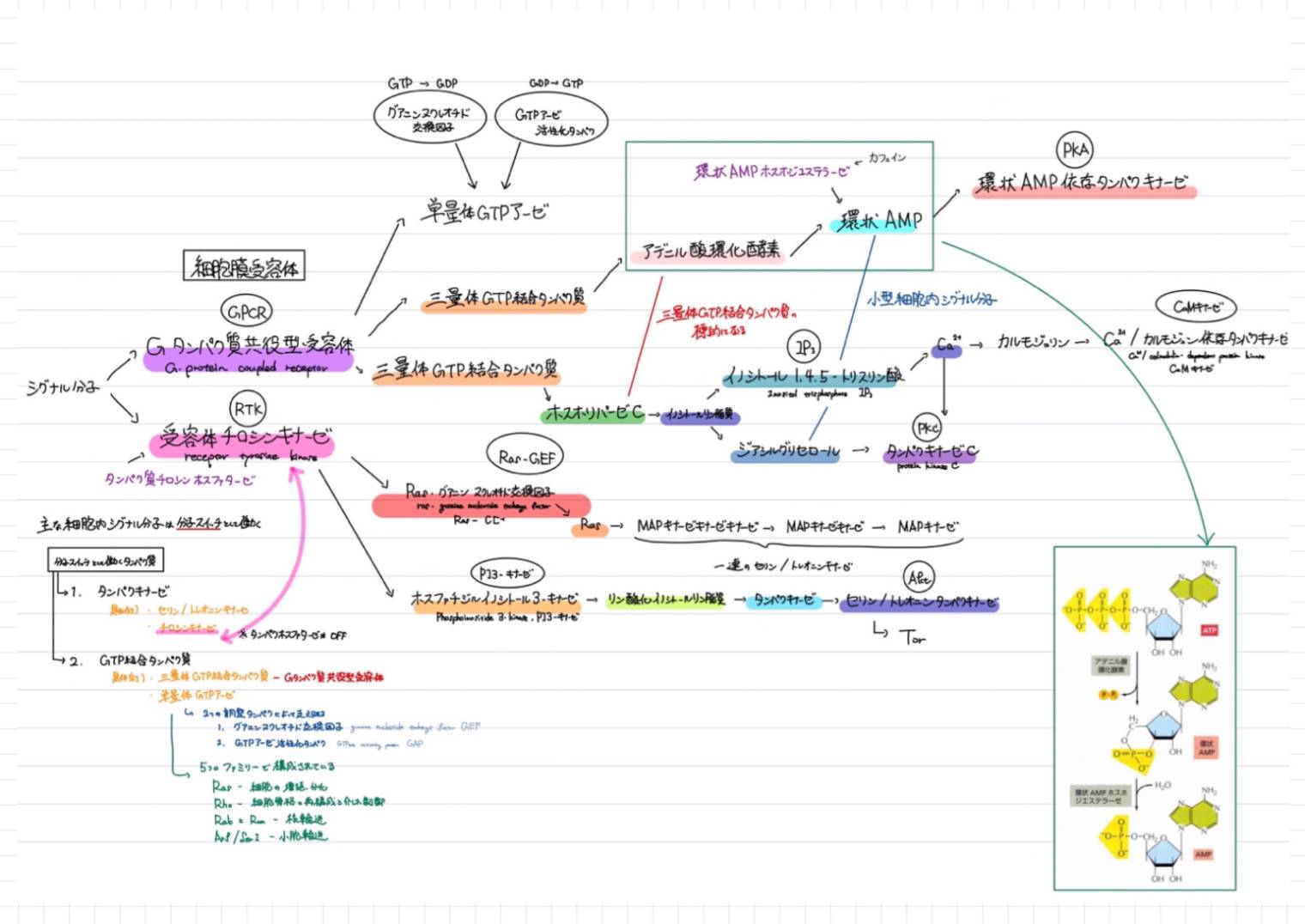

③そして辿り着いた結論!WordとGoodNotes5を併用した最強勉強術!

エッセンシャルをとりあえず1周読んで、頭に内容を叩き込んだら次のステップです。

それは〈Wordを使った穴埋め問題の作成〉×〈GoodNotes5を使った書き込み学習〉です!

その作成手順を紹介します。

Wordを使った穴埋め問題作成のおおまかな流れ

- PDF化したエッセンシャル細胞生物学のテキストから、問題にしたい部分の文章をコピー&ペーストしてWordに張り付ける。同時に参考になる画像も張り付ける。

- 分量を調節しながら、自分が問題にしたい部分を「かっこ()」で囲う。この時に見やすいように全体のバランスを整える。

- 問題用と解答用で各章に対して作成する。

この方法のメリットは大きく3つあります。

1つ目:問題を作っている間にどの単語が重要なのかを常に意識することができ、問題を作成している間はもちろん、問題を作成し終わっても復習がしやすかった点

2つ目:穴埋め問題形式なので、すき間時間の勉強にも役立った点

3つ目:どんどんと問題が増えていく感覚が嬉しくて、全く苦に感じることなく勉強に向き合うことができた点

GoodNotes5を使った書き込み学習

ですが、このWordを使った勉強法だけでは合格できなかったと思います。

自分はここから更にiPadの「GoodNotes 5」というデジタルノートアプリを併用して、穴埋め問題をどんどんと改訂しながら勉強していくことにしました。

結果的にこの勉強法こそが!

自分が生物未履修から合格できた一番の理由だと確信しています!

- 仮完成したWord問題集をiPad「GoodNotes 5」内で取り込む。

- 問題を解き、間違えたところにマーカーを引く。(マーカーの色で間違いの頻度を確認)

- 受験本番まで、穴埋め問題を増やしたり、余白部分に情報を書き足して行く。

図のように気になった部分にどんどんと手描きで文字を足していきます。もちろん画像を入れたことも多々ありました!

また、問題だけではなくて解答も同じように手描きを加えています!こちらは新しい穴埋め問題を追加したときに主に書き込んでいました。

この方法の最も良かったところはGoodNotes 5を使いながら、問題集を解くたびに新たな情報を描き加え続けられたところだったと思います。

例①:イチから手書きしたノートがそのまま受験対策に

例②:Wordを使って作った穴埋め問題×エッセンシャル細胞生物学

デジタルノートならページの並び替えやページ数の増減も自由自在!

ネットから拾ってきた参考画像のコピペはもちろん、手書きの文字の並べ替えも楽々!

など、とにかくストレスフリーでどんどんと新しい知識をノートに書き込み、インプットすることができました。

またキレイにノートを作れた時はそれだけでモチベーションが上がり、継続的に勉強を続けられたことも大きなメリットだったのではないかと思います。

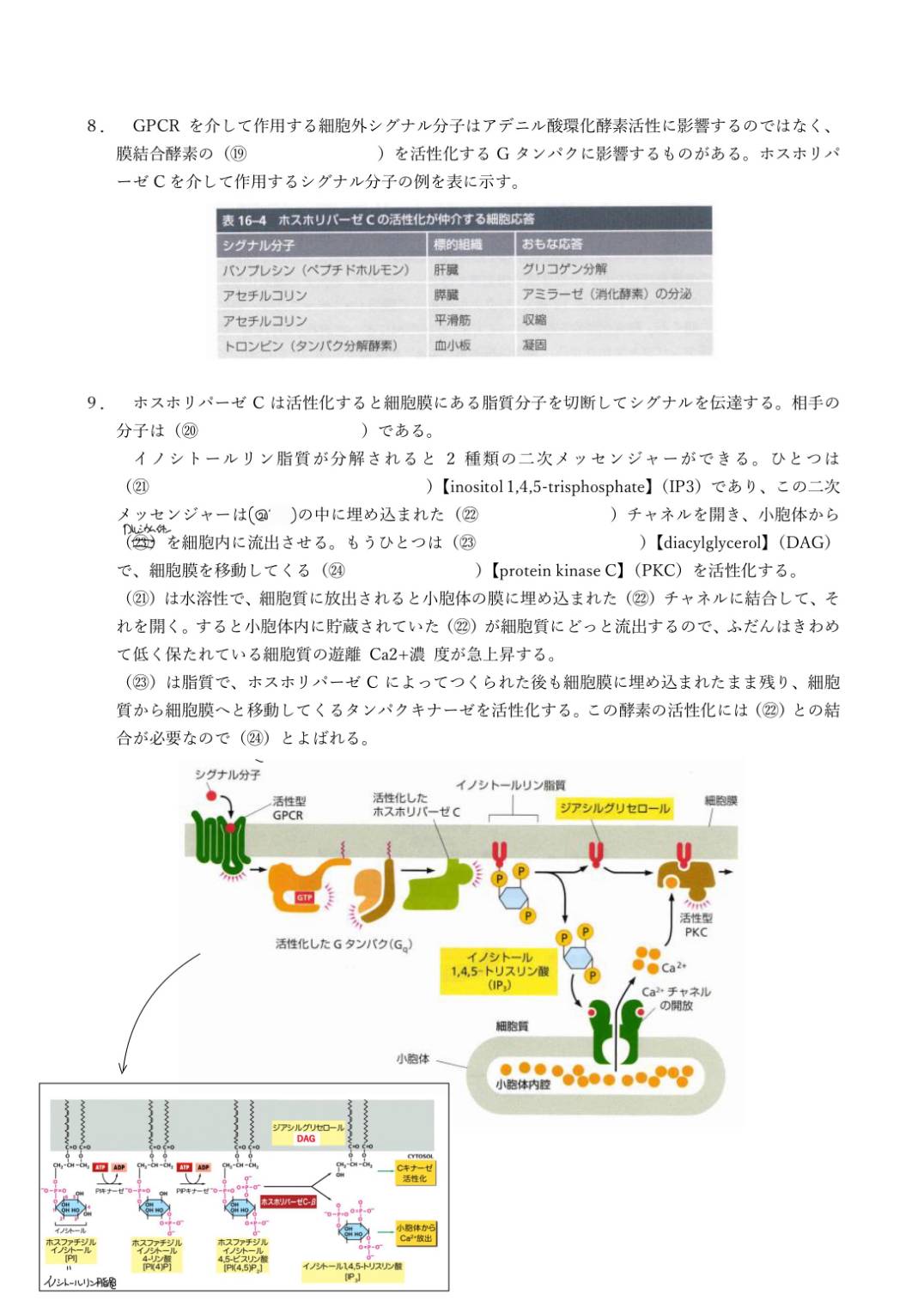

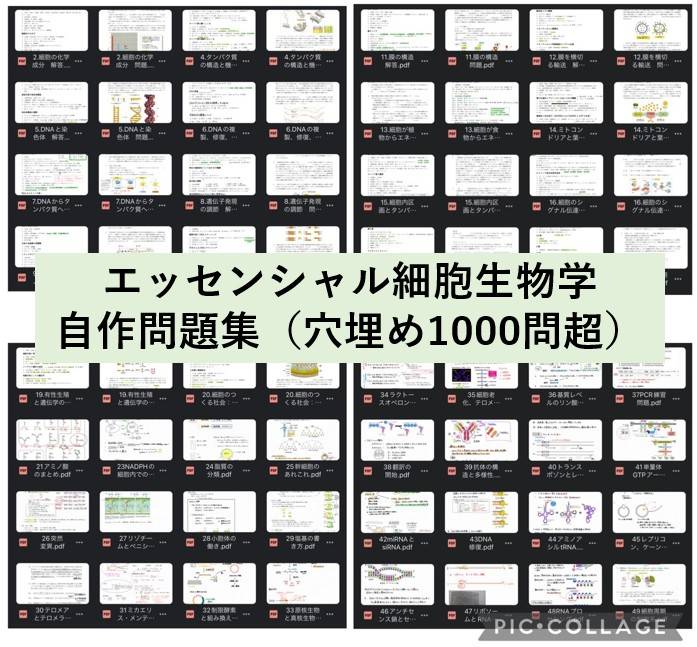

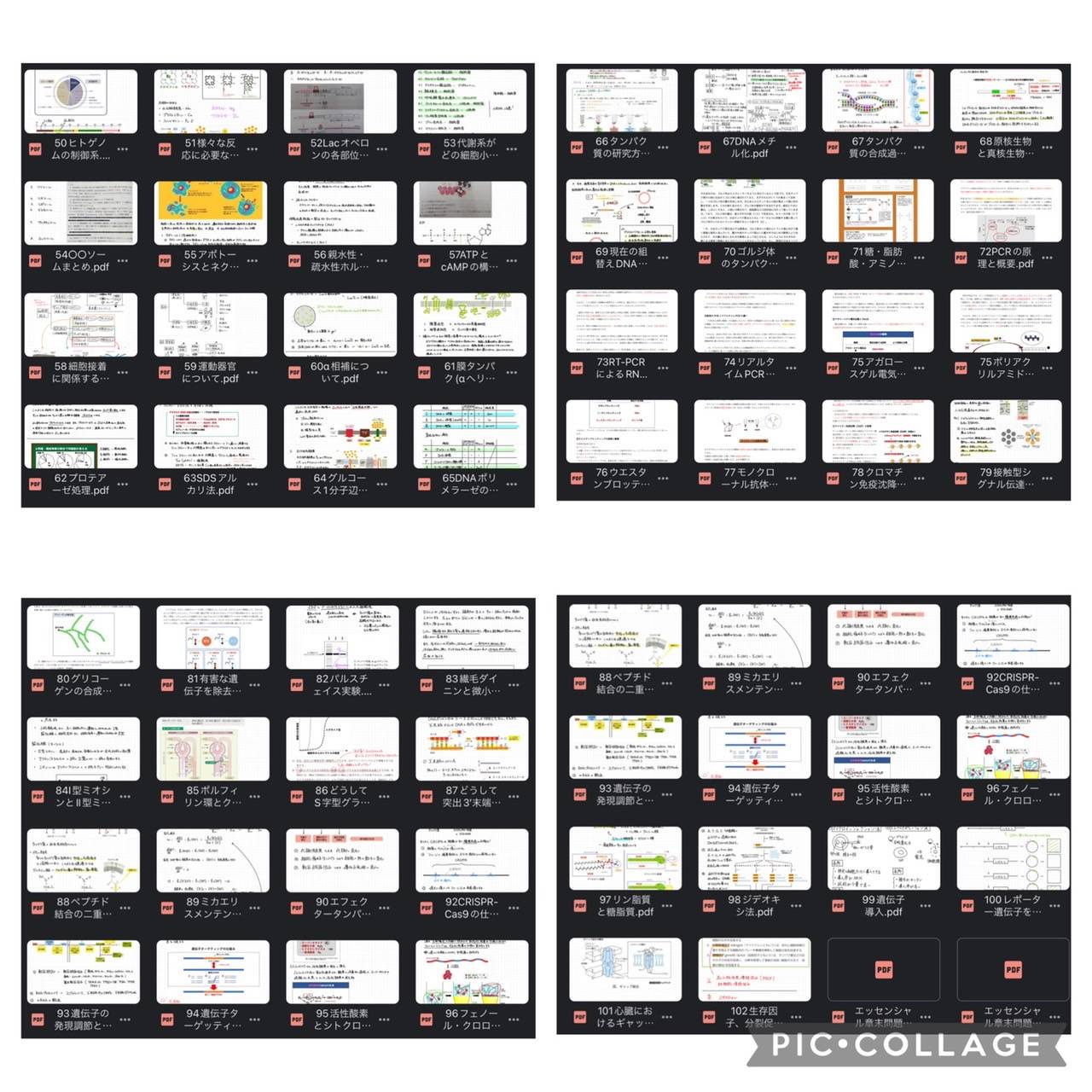

★★自作問題集をメルカリで販売してます!★★

分かりづらいシグナル伝達も図解で解説

メルカリにて『エッセンシャル細胞生物学 自作問題集』と検索してくださればヒットするかと思います…!

【実例】大学院過去問はいつ解くべきなのか?自分が思うベストのタイミングとその時々の勉強法3選!

結論から言わせてもらうと過去問を解くタイミングは複数回あると思います。

なぜなら、その段階ごとに目的が異なるからです。

1回目「参考書を1周した後」

→2週目以降にどの範囲に絞って勉強すればいいのか大まかな目星を立てるため

2回目「満足いくまで参考書をやり込んだ後」

→参考書だけでは正解できなかった範囲をどうやって正解するか作戦を立てるため

3回目~「自分が立てた対策を試した後」

→対策の方向性が合っているか、他に良い方法があるかどうか試行錯誤するため

1回目 参考書を1周した後

自分は1度、エッセンシャルを読んでもいない2月の段階でパッと目を通していました。

しかし、問題が難しすぎて傾向の把握どころじゃありませんでした…。

とりあえず参考書を1周はしてからじゃないと過去問に目を通してもあまり効果がありません。むしろ参考書を1周してからの方が分かることが多くあるかと思います。

ひとまずは参考書を1周してから過去問を解いてみましょう。

2回目 満足いくまで参考書をやり込んだ後

満足に参考書をやり込んだ6月頃。2回目の過去問にチャレンジしました。

結果から言うと、ほとんど解くことが出来ませんでした。しかし、知識問題ならある程度解けたのでその部分は自信に繋げることが出来ました。

やはり問題に正解することは大きな自信につながります。

一方、記述問題はどれもサッパリ。この時ばかりはかなり落ち込んだことを覚えています。なんなら、エッセンシャルで聞いたこともない話がたくさん出てきて、自信を失いました。

京都大学生命科学研究科の過去問は純粋な穴埋め問題もありますが思考問題や実験考察問題が8割程度を占めています。

そうした問題はエッセンシャルの知識を基盤にして、問題文で新たに与えられた情報から答えを導き出さなければいけないので、傾向などあってないようなものです。

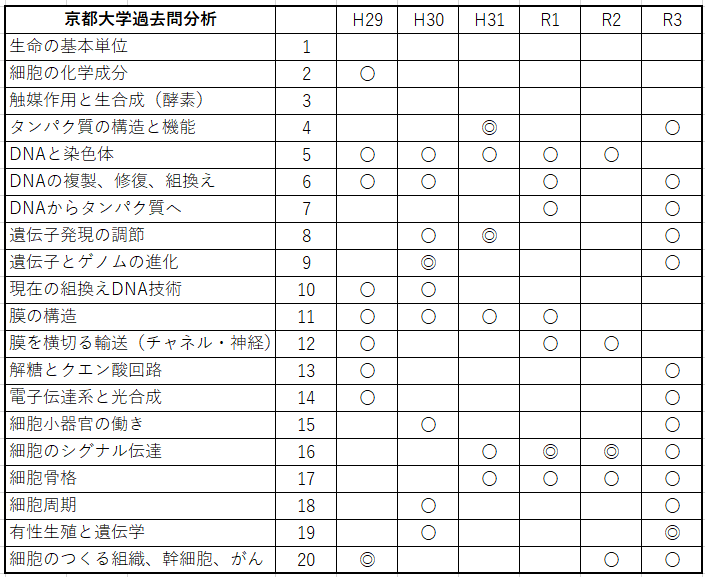

以下に受験当時に自分が調べた大まかなエッセンシャル対応の出題傾向を載せておきます。

〇は1回、◎は2回以上出題されたことがある

自分が受けたR4年度のデータは載っていませんが、年々、エッセンシャルを勉強し、知識を知っているだけでは対応できない問題が多くなってきている感覚です…。

必死にエッセンシャルで勉強して、それでやっと基礎が終了したレベルです。

合格にはまだ足りない!

でも、大学で進められた参考書は穴が空くほど読んだ。どうやって足りない知識を補うのか。

3回目 自分が立てた対策を試した後

エッセンシャルだけでは足りないと感じた僕は、他の参考書や様々なWebページと併用して対策を行うことにしました。

こちらは箇条書きでそれぞれの要点をまとめさせていただきます。

①エッセンシャル章末問題(オススメ度★★★)

記述問題に耐性ができた。これまで学んだ知識が点と点でつながるように、知識に深みが出た気がした。問題は基本的に考えてもサッパリ分からないものがほとんどなので諦めて早い段階で解答を見ることをオススメする。

②大阪大学理学研究科生物科学専攻過去問(オススメ度★★★)

大問1の穴埋め問題だけ解いた。ほとんどエッセンシャルに対応した基礎基本の穴埋め問題ばかりが出題されていたので復習に最適。また、たまにエッセンシャルでは出てこなかった問題もあったので、そういう意味では+αにも最適。

③生化学・分子生物学演習 第二版(オススメ度★★)

『生物学 問題集 おすすめ』で検索すると必ず上位にヒットする問題集。解説はほとんどなかったが、穴埋め問題~記述問題まで幅広く出題されていた。少し院試対策としてはオーバーなようにも感じられた。また、珍しく実験考察問題も少し含まれていた。

④基礎分子生物学 第五版(オススメ度★)

『生物学 参考書 おすすめ』で検索するとヒットする参考書。こちらは参考書はエッセンシャルの範囲よりさらに詳しい語句などを紹介してくれているが、読み物として分かりづらく、個人的には読んでいて退屈だったのであまりオススメはしない。

⑤生物[生物基礎・生物]標準問題精講 (オススメ度★)

「もしかしたら自分は高校生物を履修していないから問題が解けないのでは?」と思い、購入した高校生物用の問題集。エッセンシャルの範囲に重なるように使ったが、院試にはそこまで役に立ったように思えなかった。でも、意外と基礎で分からないところがあったりしたので、大学一・二回生の段階で時間がある時に読んでおくといいかも。

⑥生物[生物基礎・生物]思考力問題精講(オススメ度★★)

同じく、高校生物用の問題集。だが、こちらは全ての問題が考察問題で構成されており、院試範囲に絞って勉強すれば、10数ページと少なくなってしまうが、読むだけでも価値があると思う。思考問題に初めて取り組む方で、まずは高校レベルで肩慣らししたいという方にオススメ。

⑦大森徹の生物 遺伝問題の解法(オススメ度★★)

エッセンシャルでは19章に遺伝に関する話があるが、かなり基本的な話(分離の法則・優性の法則など)だけで終わっており、情報量としてはかなり少ない。そこで遺伝の演習問題に特化するために購入した。結果は確かに遺伝問題ばかりを厳選しているので、良い対策になった。が、遺伝のためだけに時間を割くのはあまり費用対効果がよくないと思うので、時間がある時でいいかと。

⑧NS遺伝子研究所 webページ(オススメ度★★★★)

京都大学生命科学研究科の出題メインは「セントラルドグマとテクノロジー」である。それらをかなり分かりやすい表現で、丁寧に解説してくれているWebサイト。このWebに書いてあることをまとめるだけでも賢い人なら合格点ラインに乗っかるのでは…?と思うくらい、すごくお世話になったサイト。

⑨Bio-Science~生化学・分子生物学・栄養学などの『わかりやすい』まとめサイト~ webページ(オススメ度★★★★)

こちらは解糖系・電子伝達系をどこよりも詳しく解説してくれているサイト。エッセンシャルだけではただただ覚えるしかなかった解糖系・電子伝達系の流れを理屈に沿って学ぶことができ知識を深めることができた。さらに実験手法に関する解説も幅広く、このサイトのおかげでテスト本番で「こんな実験手法聞いたことない!」ということはなかった。(問題が解けたかは別)

最後の追い込み。過去問はあくまで過去問に過ぎないということ

とにかく自分を落ち着けるため。様々な参考書を使いながら勉強しました。

それから改めて京都大学の過去問のチャレンジしました。

結果は、少しだけ解けるようになっていました。

でも、ホントに少しだけ。どれくらいかというと、記述問題が1問くらい完答できるようになったかな?程度です。

ただ、不思議と前回解いた時ほどの焦りは自分の中から消えていました。

「これだけやって、これくらいしか分からないんだったら、おそらく皆解けていないのだろう。」

今の僕の実力だとこの辺りが一つのゴールなのかなと切り替えられるようになっていました。

あとは受験本番までにこれまでに習った知識を忘れないように繰り返し復習し、残りの1か月を過ごしました。

まとめ

今回の記事では、自分の体験談をもとにどんな風に大学院合格に向けて勉強したのかを中心に、おおまかな全体的なスケジュールを説明しました。

自分がかなり受験期に同じように大学院を目指す友人が少なく、苦しい思いをしたので、この記事を読んで、1人でも元気がもらえればと願っています!

受験に関することや記事に関することなど、なにか質問などあれば、気軽にコメントやツイッターのDMに相談してくれればと思います!

それでは!

・生物系の大学院受験のスケジュールってどんな感じなの?

・学部で勉強してることと全然違う大学院の受験。今からでも間に合うのかな?

・大学院の候補が多すぎて、どこに行ったらいいのか分からない